In linearen Programmen gibt es “Stolperfallen”: Zur vollen Stunde gibt´s in den meisten Radioprogrammen News. Und im TV sogar in der Länderspiel-Halbzeitpause. Aktiv werden muss nur der, der Nachrichten vermeiden möchte. Bei Netflix & Co. jedoch muss derjenige aktiv werden, der Nachrichten hören oder sehen möchte – ein Paradigmenwechsel.

Daher brauchen wir Stolperfallen für Nachrichten, gerade auf Streaming-Plattformen. Alle Argumente dafür hier.

Kategorie: DE

Wider die Digitale Diktatur: „Freie Informationen sind das Rohöl einer lebendigen Demokratie“

Noch nie lag so viel Meinungsmacht in den Händen so weniger Menschen. Noch nie war die vor allem für unsere Demokratien entscheidende freie Meinungsbildung derart in Gefahr. Und noch nie waren die Zeichen, dies zu erkennen, so offensichtlich. Und trotzdem tun wir nichts. Wie kann das sein? Es ist Zeit für einen wütenden Aufschrei. Wir müssen handeln!

Let´s not talk about #Kulturwandel!

Das Wort „Kulturwandel“ fasst manche Führungskraft nur mit spitzen Fingern an, und viele Mitarbeitende wissen auch nicht so recht, worum es bei diesem „Kulturwandel“ eigentlich gehen könnte. Ist dieses Wort – „Kulturwandel“ – vielleicht schon verbrannt? Und was könnten wir stattdessen nutzen?

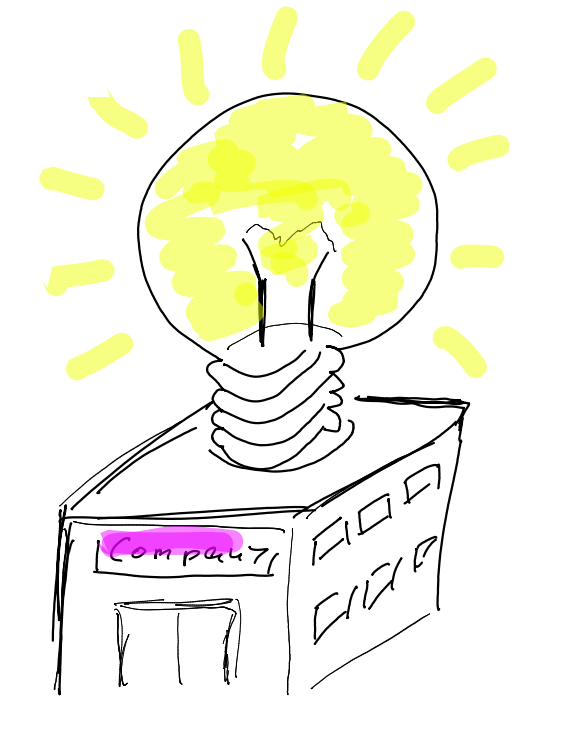

Warum Innovation hakt

Warum hakt #Innovation? Weil Medienunternehmen sich Innovation oft nur da zutrauen, wo sie leicht fällt. Möglicherweise banal – aber weit verbreitet: Weil es keinen Kulturwandel gibt, bleiben auch Innovationen in Workflows und Produkten stecken.

Das “Möchtegern-Unternehmen”

Im Zuge eines vermeintlichen Kulturwandels werden manche Unternehmen zu “Möchtgern-Unternehmen”: Sie geben vor, etwas anderes zu sein als sie sind. Die Folgen spüren alle Mitarbeitenden. Wie das (und was genau) passiert?

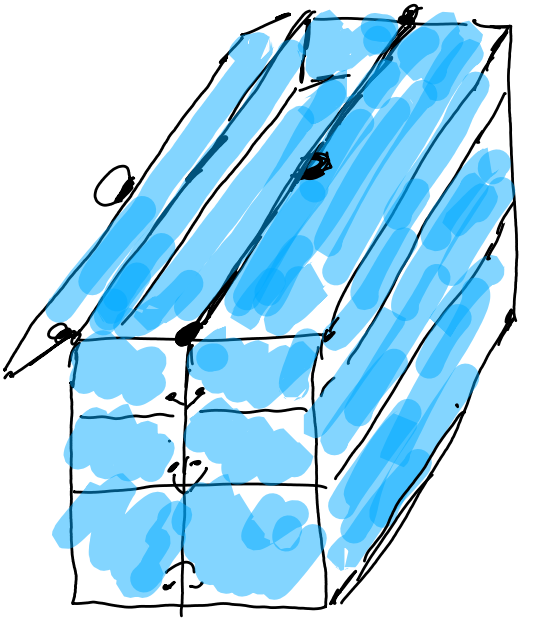

Werkzeugkasten für Transformation: Erfahrungen aus einem Projekt

Zwischen 2017 und 2021 habe ich einen großen Veränderungsprozess geleitet und gestaltet. Die Herausforderung: Wir haben eine neue Heimat für eine regionale, öffentlich-rechtliche Medienmarke geschaffen, inklusive neuer, umgebauter Newsrooms, neuer Workflows, und mit rund 350 Beteiligten Kolleg*innen. Welche Tools, Ideen und Kniffe – und welche Haltung haben uns auf diesem Weg geholfen?